2025年3月26日に広瀬隆雄さんが以前にコラムで出した内容を引用して「相場の大底に起きることについて」という記事をこのブログで出しました。

また同様に広瀬氏がSBI証券のコラム(2017年12月11日)に「相場の天井で起きやすい事」を出していました。かなり前にはなりますが現在でもとても参考になる内容ではありましたのでぜひシェアしたいなと思います。

広瀬氏も注意書きをされていましたが完全に天井と大底を当てることは難しいかと思います。つまりは月ごとのアノマリーのように天井で起きやすいことを理解しておくことで少し先回りして動ける可能性が高くなります。

ぜひ一読しておいていただければと思います。

ということで今回は「【広瀬隆雄さん】相場の天井で起きやすい事」についてです。

【この記事をみて分かること】

・相場の天井でよく起きる「三尊天井」

・経済・企業が好調時にチャートが崩れる

・好景気から見る株式市場への影響

・経済指標の悪化と弱気相場の本格化

・相場が枯れ調整局面へ

初心者も使いやすい投資ツール

moomoo証券アプリ

・バフェットが保有の銘柄チェック可能

・ヒートマップで市場動向を一目で把握

・豊富な分析ツールが無料で使い放題!

相場の天井でよく起きる「三尊天井」

1970年代~80年代に活躍した投資レターの著者ジョセフ・グランビルの言葉で「弱気相場は昼間表玄関の呼び鈴をピンポーンと鳴らして訪問するようなことはしない。みんなが枕を高くして寝ている隙に、こっそり忍び込んでくる」があると広瀬氏が紹介をされていました。

大体、強気相場の終盤では、景気は良く、また企業業績も堅調だとのこと。

するとGDP、失業率、ISM景況指数、S&P500指数採用企業の一株当たり利益などのデータ・ポイントをチェックしても、すべてが良好のように見えると言っています。

しかし「すべての指標が良いにもかかわらず、もう株価が上がらなくなった」とか「知らず知らずのうちにチャートのカタチが三尊天井のようになっている」ということは実際に良く見られる現象だと広瀬氏は述べていました。

ちなみに広瀬氏の記事にはなったので念のために「三尊天井」を簡単に説明しておきますね。

三尊天井とはトレンド転換を示唆する代表的なチャートパターンで三つの高値(山)と二つの安値(谷)で構成され、中央の山が一番高くなる形状になります。両脇の山が肩、真ん中の山が頭に見えることから、三尊像に見立てて三尊天井と呼ばれているそうです。

このパターンは相場の天井付近で出現しやすく、三尊天井を形成した後は上昇トレンドから下降トレンドに転換する傾向があるため、逆張り戦略が有効だと言われています。

ではなぜファンダメンタルズ(=経済や業績の基礎的要件)が良好にもかかわらず、チャートが崩れることがあるのでしょうか?

その点について広瀬氏のお考えを次章でまとめておこうと思います。

経済・企業が好調時にチャートが崩れる

広瀬氏はその答えとして「株価には先見性があるから」だと言っていました。

普通、株価は2年先の業績や景気をとりわけ敏感に織り込むと言われます。つまり足下の業績ではなく、将来を織り込んでいるわけだから、いくら足下のデータが良好でも、株価はずっとその先を見通してしまっているわけだと説明されています。

したがって、われわれ投資家は、単に経済指標や企業業績だけを見るのではなく、かならずテクニカル・チャートを併用し、普段から「上昇トレンドラインは崩れていないか?」ということをチェックしておく必要があると言っています。

また楽観論が蔓延している状態も要注意だと。

新春株式座談会のような場で楽観論ばかりが出て、識者の意見が強気で一致を見る、通勤電車の中吊りの雑誌の広告に「投資」の文字が躍る、普段、投資には振り向きもしない友人との会話に投資話が出てくる……これらは皆、警告サインだと広瀬氏は言います。

相場の天井では新高値銘柄数が頭打ちになり、だんだんリーダー銘柄が絞り込まれてくる現象もよく起きます。ごく一握りの、とりわけ勢いのある企業群が、むりやり相場全体をけん引するようなパターンが見られます。

その陰で騰落線(advance-decline line=上昇銘柄数-下落銘柄数をプロットした線)は株価指数より一足先に下落基調に入るとのことでした。

画像.png)

騰落線(ADライン)はmarketinout.comで確認が可能ですのでぜひ覚えておくといいかと思います。ちなみに上記画像は2025年4月7日時点でのS&P500のADラインになります。

上の青のチャートは株価で、下の赤のチャートがADラインになります。ですのでADラインを確認する場合は赤のチャートが上昇していれば幅広い銘柄が上昇をしている。

一方で赤のチャートが下落している時は一部の銘柄のみが伸びているので広瀬氏が相場の天井で起きるのはADラインが下落するパターンだということになります。

また広瀬氏は相場が下がった後で、突然、マーケットが盛り返し、「ほら、マーケットは大丈夫!」と思わせる局面があるが、これを「強気のわな(Bull trap)」と呼ぶと説明をしていました。これは相場が天井圏を過ぎ、すでに下降局面に入った初期に出やすい「騙し」だとのことでしたので我々はこの点に気をつける必要があるのではないでしょうか。

では好景気が長く続くことのリスクについて広瀬氏が言及していますので次章で触れておきます。

【日本では無料公開!】

最高ランク厳選米国銘柄のご紹介

50年以上の歴史ある投資格付け機関「Weiss Ratings」が

1万銘柄以上の中から選ぶトップ0.1%銘柄!

好景気から見る株式市場への影響

好景気が長く続くと失業者が減るので企業は賃金を上げないと社員をつなぎとめることが難しくなります。またサプライヤーからの材料や部品の納品が遅れると製品の組み立て、出荷が遅れ、せっかくの商機を逃すと言う考えから、担当者はちょっと多目に材料や部品を発注し、手持ちの在庫を増やす傾向があると広瀬氏は言っていました。

このような状況になると好景気がもたらすプレッシャーがだんだん物価や人件費に反映されはじめて、連邦準備制度理事会(FRB)はインフレになることを防ぐため、利上げに転じるとのことでした。

つまり一度、冷え込んだ景気をもとに戻すためにFRBは利下げをしていて、景気が戻ったころから次のフェーズではインフレになるのを防ぐために利上げをするという循環があることを理解しておくといいかと思います。

また利上げ開始後の初期段階に置いては、FRBが利上げしても、実体経済がそれを易々と乗り越え、もっと経済活動が活発化するという状態が続くと言っています。しかしある時点になると利上げが累積的にボディー・ブローのように効いてきて、企業は物価や人件費の高騰を価格に転嫁できなくなるとのことでした。

そして株は、そのような限界点が見えるずっと以前に天井を打ち、一足先に下落局面入りしていると広瀬氏は仰っていました。

このことから株式市場は先見性があると理解ができるのではないでしょうか。

では経済指標が悪化した段階で株式市場はどのようなことが起きているかについて広瀬氏のお考えを次章でまとめておきますね。

経済指標の悪化と弱気相場の本格化

前章でも触れた通りで好景気が続いていた中でインフレを抑えるために利上げをしていくとどうなっていくのでしょうか。

この点について広瀬氏は株価が明らかに調整局面に入った後で、ようやく経済指標に変化が見え始めると言っていました。具体的には製造業購買担当者指数の悪化、設備稼働率の悪化、高利回り債の利回り上昇などとのことです。

繰り返しになりますが、これらの数字に悪化が確認できるのは、相場が下げ始めたずっと後なので、「早期警戒シグナル」としては不合格で、むしろ(これからほんとうに景気が悪くなるぞ)ということの事後確認の意味合いを帯びていると考えるべきだと広瀬氏は説明をしています。

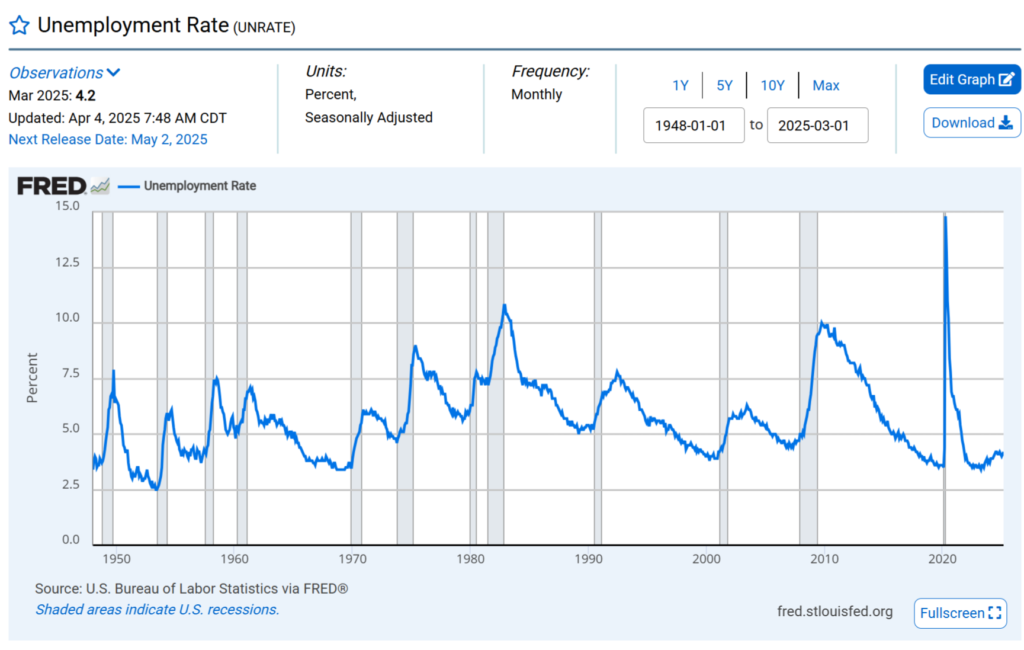

またこの局面では未だ株式市場の出来高は高水準を維持している場合が多く、その後経済指標は一層悪化し、GDPや失業率など、遅行する指標もどんどん悪化しはじめると言っていました。

この点について多くの投資情報の発信者が失業率と景気後退について語る際にFREDのチャートをみてますのでここで説明をしておきますね。

グレーの部分が景気後退で、青のチャートは失業率の推移を示していますが全てのグレーの部分では青のチャートは上昇をしています。つまり失業率の上昇と景気後退は相関関係であることが分かります。

ですので失業率が急激に上がってきた際には経済減速が起きるので株価も上がりづらい状況になることが分かります。

株価は先に下落に転じている中で経済指標が悪化して、さらに失業率が上昇すると景気後退に入りやすいということが分かりますよね。

相場が枯れ調整局面へ

さらに広瀬氏はこういう状態が続くと、投資家は株式市場に見切りをつけ、市場参加者も減るので、出来高は細りはじめると言います。それは言い換えれば相場が「枯れた」状態であり、この状態がしばらく続かないと本格的な相場の出直りは期待できないとのことでした。

そして相場の調整には、大別して「値幅(ねはば)」と「日柄(ひがら)」という概念があり、「値幅」とは下落幅のことで、ある程度株価が下げて、割安感が醸し出されないと、あたらしい買い手は登場しないということだと説明をしていました。

しかし往々にして「値幅」での調整が十分でも、なかなかエンジンがかからず、相場が空回りすることがあります。これはなぜかというと「日柄」、つまりある程度の休養期間が相場には必要だからだと仰っていました。

いかがでしたでしょうか。

今回は広瀬氏が以前に出されていたSBI証券のコラム「相場の天井で起きやすい事」についてシェアしました。また同様に広瀬氏がSBI証券のコラムで「相場の大底に起きること」について言及をしていた内容をシェアした記事が下記になります。

この2つの記事を読んでおくと相場のサイクルの天井と底で起きやすいことを理解しておくことができますのでぜひ参考に読んでおいていただければと思います。

最後まで読んでいただきましてありがとうございました!

【情報収集で役立つ投資ツール】

投資初心者にも安心なmoomoo証券アプリ!

ダウンロード+入金のみで最大10万円相当の株がもらえます!

~キャンペーン終了前にぜひダウンロードして下さい~

アプリの登録方法は下の記事から簡単にご確認いただけます。

※当ブログではアフェリエイトによる広告を掲載しています※